Report10<SURVEY>

日本のケーブルテレビ 2024

総接続世帯、多チャンネル、インターネットほか動向 《全国調査 第64弾》

弊社では平成2年(1990年)から毎年3月期と9月期の年2回、多チャンネル放送サービスを行うケーブルテレビ局加入世帯数調査を行っていたが、調査を月刊放送ジャーナル誌(2021年休刊)から本紙放送ジャーナルレポートに移行し、年一回の調査とし、このほど令和5年度(2023年)9月期の第64弾調査結果がまとまった。結果詳細は弊社発行「旬刊CATVジャーナル 増刊号」にて報告するが、この放送ジャーナルレポートにおいては要約版として掲載する。本調査はケーブルテレビ事業者に対するアンケートによるもので、基本的にケーブルテレビ事業者の回答がすべてである。未回答のものもあり、ごく小規模事業者は対象外となっている。また、ローカル5G、地域BWA、ケーブルスマホといった、昨今普及しつつある無線系サービスに関しての調査も行っている。(編集部)

総接続世帯数2740万、多チャンネル740万

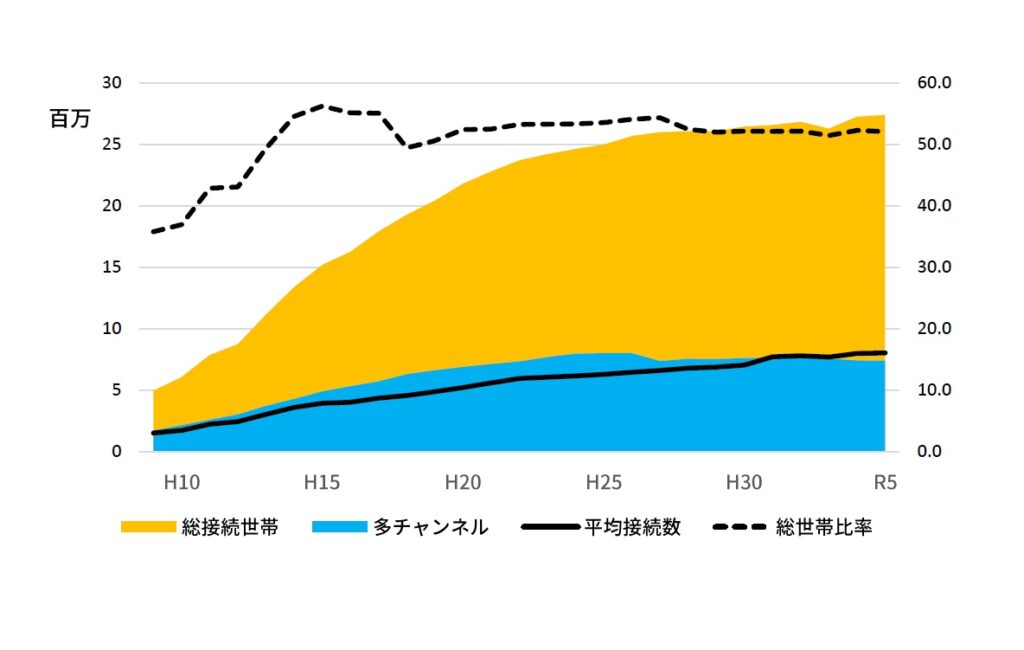

調査対象となっている多チャンネル放送サービスを行うケーブルテレビ局の数は前回同様で341局となった。今回の対象局における許可エリア内総世帯数は約5488万世帯となり、前回(前年9月期)より0.5%の増加、ホームパス(ケーブル敷設工事完了エリアの接続可能世帯数)は約5263万世帯で0.89%の増加、総接続世帯数(電波障害対象施設なども含む全ての接続世帯数。再送信サービスだけを受けている世帯も含む)は約2741万世帯で0.51%の増加。今回はこれら各項目における増減率は1%以内の微増にとどまることとなった。対象局数がおおむね現在の数字になった令和元年以降をみると、ほぼ同レベルの増加割合である。一方で、多チャンネル契約世帯数は0.4%減の約740万世帯と5年連続のマイナス。これに対してインターネット契約数は3.0%増の843万件となり、令和2年に多チャンネル契約者数を上回って以来、ケーブルテレビ事業者の主力事業となってきている。また、一時期契約者数を伸ばしていたケーブル電話契約者数は令和2年をピークに徐々に減少してきている。ホームパスに対する総接続世帯数は52.1%と前回よりも0.2ポイントの微減となっている。多チャンネル契約世帯数は14.1%で前回より0.2ポイント減少している。

対ホームパスの総接続世帯比率は減少も

1社平均総接続世帯数は着実に伸び

接続総世帯数と多チャンネルサービス推移に関するグラフを以下にまとめた。色のついた面グラフがそれぞれの実数で、対ホームパス比率である総接続世帯比率を折れ線の点線で表し、また、今回は全接続世帯数を対象局数で割った、1局あたりの平均総接続世帯数をグラフ実線で表した。これをみると、ケーブル局の合併などで対象局数が減ってきていることなどもあり、総接続世帯比率は頭打ちになっているが、1社あたり平均接続世帯数でみると、数字はまだまだ着実に伸びているのがわかる。

次のグラフは、多チャンネル、インターネットに加え、ケーブル電話も含めた3サービスの推移を比較したものである。インターネット契約者数が多チャンネル契約世帯数を逆転したのは令和2年で、今からわずか4年前のことではあるが、前回は多チャンネル契約数のピーク時の数字(平成27年3月)も抜き、今回はそれよりさらに伸ばしてきていることから、前述したようにケーブルテレビ事業の主役の座が入れ替わってきているのが、このグラフからもわかる。一方でケーブル電話の契約者数は減少に向かってはいるものの、下げ幅はまだ小さい。

ケーブルテレビ、新インフラサービスの動向は

次に今回で3回目となった新インフラを活用したサービスである”地域BWA(Broadband Wireless Access)”、”ケーブルスマホ”、”ローカル5G”に対する各社の取り組みの状況である。

調査についてはそれぞれのサービスについて、「提供している」「予定がある」「検討中」「未定」の4択形式で、今回、回答があったのは全341局中187局。結果を次ページのグラフに記した(パーセンテージは、回答があった局における比率)。

まず、「提供している」という回答が多かったのが37.4%のケーブルスマホで前年から微増。地域BWAは35.3%で全体の回答数が増えているため、前年よりも2ポイント減少しているが、件数は増えている。ケーブルスマホは個人ベースのサービスであり、地域BWAは地元の自治体や企業との連携を見据えているが、どちらも「予定がある」「検討中」まで含めると、それぞれ42.7%、43.8%と4割を越えており、今後のケーブル事業の柱のひとつになっていくであろう。

ローカル5Gはベースの5Gサービス自体が現在、普及拡大のさなかでもあり、インフラ構築自体がこれからというものだが、伸び率でいえば前年の4.7%から今回6.4%と増えており、今後の伸びが期待される。

-3-1024x650.jpg)

-1-1024x650.jpg)

-2-1024x650.jpg)

様々な形態がみられる各局独自の他事業展開は

今回の調査でも、新たな事業・サービスへの具体的な取り組みについて質問を行った。全ては紹介しきれないが、回答をいただいたなかから、主だったものを挙げてみると・・・。

【地域おこし、地域プロモーション】

・地元自治体との協動によるSDGs地方創生事業展開(継続中)/地域の歴史、伝統、文化をIP(財産)として捉え、コンテンツ化、新たな価値の創造[こしの都ネットワーク(福井)]

【防犯・地域安全】

・「安全・安心123ch」(地デジ123chで防災・防犯・交通情報等提供/ライブカメラ映像も視聴可)「CCNetアプリ」(ポイント還元、契約情報確認、イベント情報配信、ライブカメラ映像視聴可)[CCNet(愛知)]

【電力・エネルギー】

・地元地域電力会社の電気小売の取次ぎ[石見ケーブルビジョン(島根)]

【地域生活支援・文化事業】

・コロナ禍では朝市などを行い地域支援を実施、YouTubeライブ配信の請負[ゆずの里ケーブルテレビ(埼玉)]

・伊那市の事業「ライフサポート・チャンネル」にプラットフォーム提供事業者として参加。買い物や乗合タクシーの配車をテレビ(STBのデータ通信)にて提供。 [伊那ケーブルテレビジョン(長野)]

・自治体の公共交通機関であるデマンドワゴンのコールセンター業務[佐久ケーブルテレビ(長野)]

・地域イベント[グリーンシティケーブルテレビ(愛知)]/[知多半島ケーブルネットワーク(愛知)]

・文化事業への貢献(行政指定管理業務)、医学学会運営サポート配信、広地エリアサイネージ販売[アドバンスコープ(三重)]

・行政の各種事業(シティプロモーション、移住定住者受入促進、関係人口増加、子育て支援、ふるさと寄付金中間事業等々)の受託[MCAT(広島)]

・職場CATV局の前のガーデン作り。社員や地元市民との交流を深めたり、癒しの空間の創造へ。阿波市観光協会主催のオープンガーデンにも参加[阿波市ケーブルネットワーク(徳島)]

・温泉施設指定管理者、キャンプ場施設指定管理、美術館施設指定管理、道の駅指定管理、再生可能エネルギー事業、コインランドリー運営[ケーブルテレビあなん(徳島)]

・セミナーの運営協力[八西CATV(愛媛)]

【地域DX支援】

・自治体と連携したスマホ教室、小学生向けプログラミングコンテスト、自治体FreeWi-Fi構築[古河ケーブルテレビ(茨城)]

・スマートシティ分野(高性能マンション見守りサービス等)、コンビニ事業、保育事業[愛媛CATV(愛媛)]

・海の波高や潮の流れなどの「みちびき(衛星)」を利用し、測定データをITダッシュボードを活用しサービス提供するセンサー事業[長崎ケーブルメディア(長崎)]

・スマホ教室の開催(毎週火曜日)、サブスクリプション方式のSNSアップ用動画制作[臼杵ケーブルネットワーク(大分)]

【地域スポーツとの連携】

・西濃から世界へ、アスリート応援団(フェンシング日本代表選手応援と支援)[大垣ケーブルテレビ(岐阜)]

【農業】

・グループ農業品販売(レタスなど)[東松山ケーブルテレビ(埼玉)]

・もぎたてBOX(野菜)[四国中央テレビ(愛媛)]

・棚田保全活動、地元企業との合同求人活動[伊万里ケーブルテレビジョン(佐賀)]

【その他】

・ケーブルテレビコンテンツをアプリで配信できる「ロコテレ」。現在、全国のケーブルテレビ事業者向けに提供を拡大[ニューメディア函館センター(北海道)]

・近隣CATV事業者との協力。局間を光ケーブルで繋ぎ災害等に備えて保守、番組の協力をしたり効率化を図る[阿波市ケーブルネットワーク(徳島)]

などなど。

ホームパス、総接続世帯数、インターネットは増加

多チャンネル、電話は上位者も減少目立つ

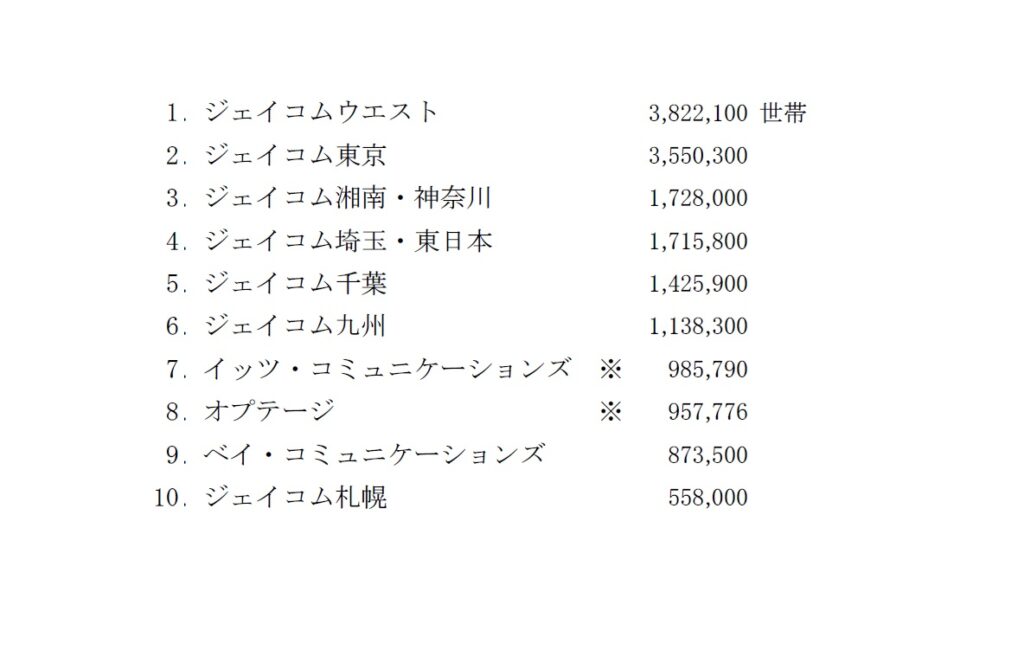

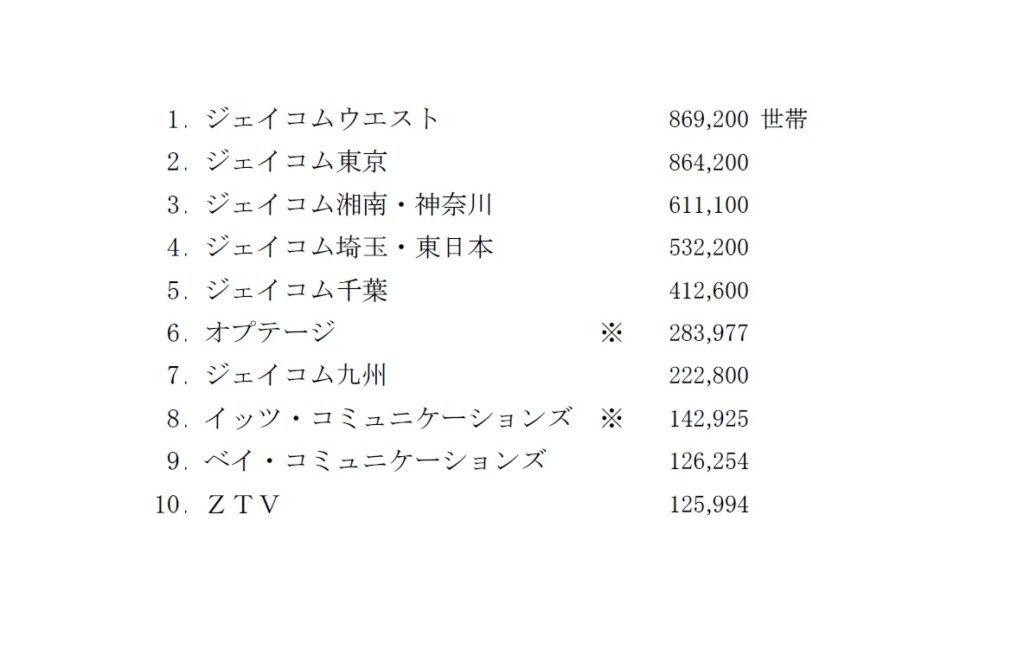

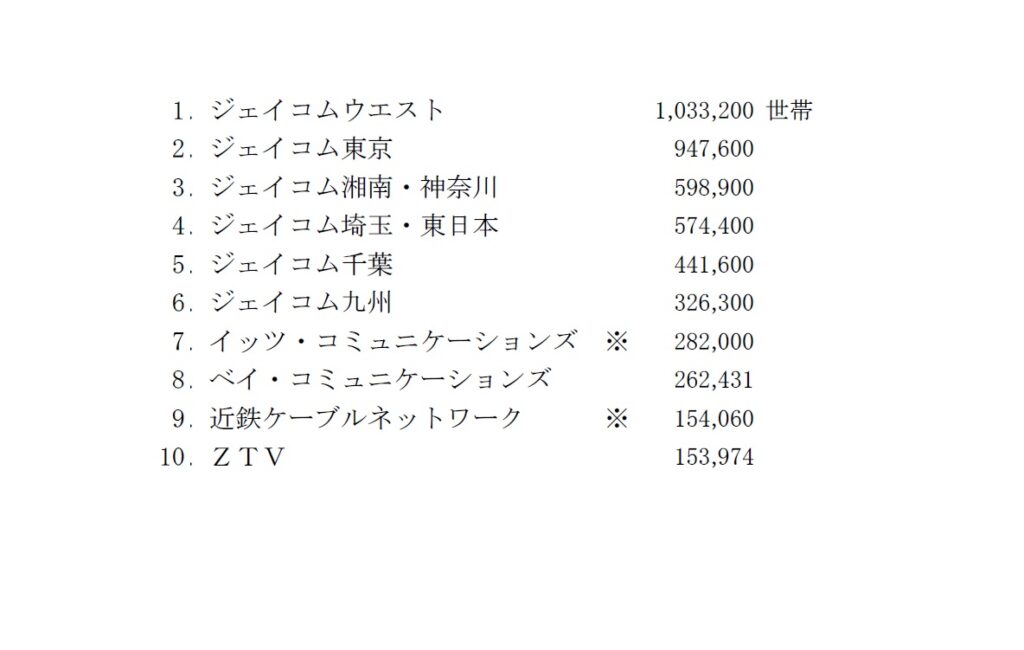

各項目の契約世帯数のランキングを表に記した。トップ10社では順位は大きな変動はないが、各項目若干の入れ替わりがある。ホームパス、接続総世帯数、インターネットは上位10社はおおむね(回答無しを除き)前年比で増加している。多チャンネルと電話サービスは減少が目立ち、多チャンネルでは、今回10位に入ったZTVが前年比増(1.7%増)だが、他は減少。ケーブル電話で前年増となったのは10位のCCNet(0.7%増)のみで他は減少となった。なお、※印のものは今回の調査で回答が得られなかったため、前回の回答をそのまま流用している。

ホームパス 上位10社

総接続世帯数 上位10社

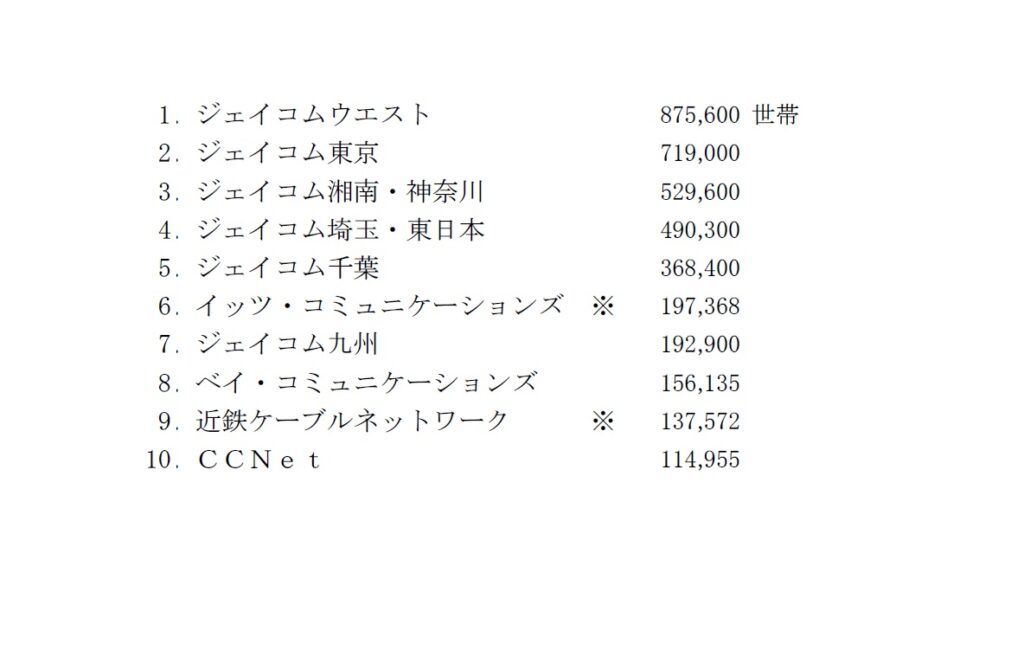

多チャンネル契約世帯数 上位10社

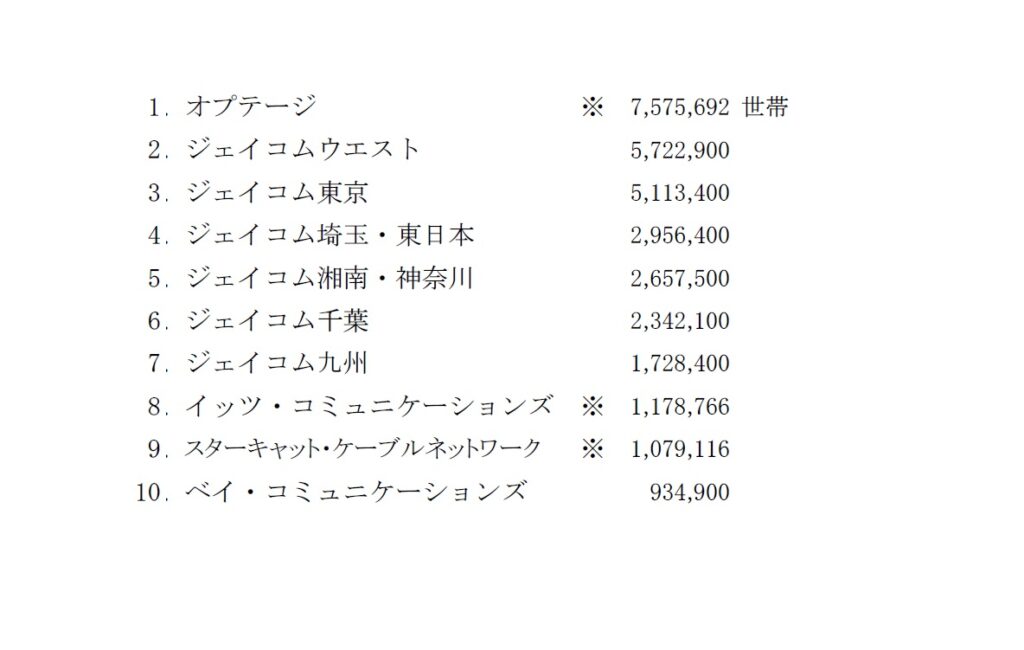

インターネット契約世帯数 上位10社

電話サービス契約世帯数 上位10社