Report6<COLUMN>

デジタル時代のアナログレガシー

いまだに残るフィールド周波数59.94Hzの話

昨年、国内の民放テレビ局においてVTR用メディア、つまりテープメディアでの納品が終了し、実質的にVTRシステムでの運用は幕を下した。テレビ放送が現在のように普及し発展したのはVTR技術の進化があったからこそと言って間違いはないだろう。アナログ方式で始まったテレビ放送はデジタル化し、いまや、インターネットとの境界線を模索しながら、旧来のVTRをベースとしたシステムとはまったく異なる環境で運用されるようになってきている。ただ、アナログ放送の面影はなくなってしまったのかといえばそうでもない。放送システムにはまだ、そこここにアナログ時代からのレガシーが残っている。その代表格ともいえるフィールド周波数59.94Hzというやっかいな数字は、いまだに放送業界の技術者にとっては、知らないではすまされない放送システムの根幹をなす数字である。今回は少し趣向を変えて、ちょっと懐かしい話を交えつつ、このデジタル時代のアナログレガシーに触れていきたい。(編集部)

当たり前と思う世代とピンと来ない世代

テレビといえばビデオカセットという時代で育ってきた世代の人間にとっては、現在の放送や映像を取り巻く環境には隔世の感がある。当時からは想像もできなかったが、いまや誰もが映像を配信することができ、ひと握りとはいえ個人ベースで映像配信事業を成立させ、大きな利益を上げている者もいる。最近の視聴者にとっては何か番組を見るにしても放送番組を見るか、ネット配信番組をみるかは大きな問題ではない。違いといえば放送番組が最大公約数を狙った内容であり、強い規制のもとに作られているのに対し、ネット配信番組は様々な個人の趣味嗜好にあったものを探すことができ、緩い規制のもとに作られているということだろうか。

一方で制作サイド、特に技術面でみると、この両者の間には大小さまざまな違いがある。圧縮フォーマット、色域の管理、HDRの方式、ラウドネス管理・・・、そして、今回とりあげるフィールド周波数の59.94Hzという数字である。古くからこの業界に携わっている者にとっては何の不思議もない当たり前の数字で、映像制作を行う以上知らないでは通せなかったが、近年のネット映像しか扱わない制作者にとってはまったく関係はなく、「なんでキリのいい60Hzではないのか」といいたくなる数字である。この数字をすんなり受け入れられるかどうかは、世代間格差を図る一つの物差しかもしれない。実際、現在のデジタル放送を行ううえでは、59.94である必要はなく、まさにアナログレガシーがそのまま残った設定である。

正しく59.94Hzを説明できるか

では、なぜ59.94なのかを正確に説明できるだろうか。入りたての新入社員に、「放送では59.94Hzなんだから、そう覚えておけ」と有無を言わせず従わせるのは簡単であるが、少し丁寧に説明してあげた方が上司としての株が上がるというものだろう。ただ、筆者としても「テレビは昔、白黒放送で、これをカラー化する際に周波数を0.1%だけずらしたから」くらいまでは説明できるが、「なぜ0.1%なのか」までの深い話になると、簡単ではない。そこで今回は大手メーカーで放送用カメラの設計や販売に携わってきた宮田宏美氏にお話を伺うことにした。

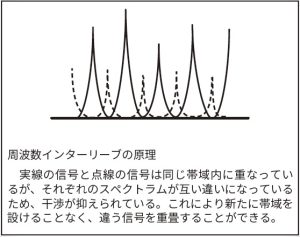

「日本の放送は1チャンネルあたり6MHzという帯域幅が割り当てられるなかで、映像周波数用の帯域は4.5 MHzです。白黒放送ではフィールド周波数は60Hz、水平同期周波数は15.75kHzだったので、キリのいい数字でした。これにカラー情報を乗せるためには、輝度信号と同じ帯域の部分に重ねる必要がありましたが、ただ単に重ねると輝度信号と干渉してしまうので、周波数インターリーブという技術を使って信号の周波数スペクトラムが互い違いになるようにして干渉を避けるわけです。その際に従来の60Hzは都合が悪く、少しずらさなければなりません。このとき0.1%くらいなら、(白黒放送との互換性に)問題ないだろうということで、この数字が採用されました」

当時は、カラー放送と白黒放送が混在している状態だったため、同じテレビ受像機で設定の変更などの操作を行うことなく、シームレスに運行する必要があった。一方で帯域は、白黒情報である輝度信号用と音声信号用によってすでに埋まっていたため、輝度信号の帯域にカラー情報の信号を重ねざるを得なかったわけである。ここで採用されたのがインターリーブという技術である。

一見キリが良いが実は半端な60Hz

水平同期周波数とは、1秒間に何本の水平線つまり走査線が引けるかという数字で、15.75kHzは15750本の走査線を走らせることを意味する。実はこの数字と映像帯域の4.5MHzは相性が悪い。

「両者は整数倍の関係になっておらず、周波数インターリーブの考え方からこれを修正する必要がありました。そこで15.75kHzとさほど離れていない数字で、4.5MHzと整数倍の関係になるように、286という数字が選ばれたようです」

計算するとこうなる。

4.5MHz ÷ 286 ≒ 15.7342… kHz

当時は走査線本数は525本だったため、これを525で割り、さらにインターレースを考慮して2倍すると、

15.7342… ÷ 525 × 2 = 59.940059…

これで、59.94Hzとなるわけである。

色情報を乗せるカラーサブキャリアは、この水平同期周波数に455/2をかけた3.57954MHzの位置に設定された。それまでの白黒信号にカラー信号を重畳したコンポジット信号である。

「実際の信号は白黒成分(輝度信号[Y])と色成分(クロマ信号[C])が重なっているため、受像機(テレビ)側で視聴する際にこれを分離しなければなりません。この時に使うくし形フィルターというのが、よく考えられたフィルターです。任意の間隔でスペクトルが立ったような形状のフィルターでこれが髪をとかす「くし」のようであることから、こう呼ばれています。これによってYC分離が非常によくなり映像品質が向上しました」

現実の制作業務にあたっては、ここまで理解しておく必要はないかもしれない。注意すべき点は、素材あるいは納品するコンテンツがドロップフレームかノンドロップフレームかをよく確認しておくことなどであろう。しかし、現在とは違うアナログ技術を使って、様々な課題を克服してきた歴史の一端を知っていても損はない。

政治的にも利用された放送技術

59.94HzはアメリカのNTSC方式だが、ヨーロッパでは、これを改良したPAL方式が開発され、50Hzなどのぴったりとした数字になっている。

「PAL方式はNTSC方式を改良したもので、走査線1ラインごとに位相を反転させることによって、問題を解決しています。一方で、同じヨーロッパでも旧ソ連はじめとする東欧諸国はSECAM方式を採用しました。SECAMはフランスが開発した方式で、基本的にPALと同様の作りをしていますが、周波数変調をかけているため、PALとの互換性はありません。ただし、SECAMは編集が難しいことなどがあって制作には不向きで、制作はPALで行ない、送信時に方式変換をして放送していたようです。なぜこんなことをしていたかというと、当時は東西冷戦下であり、鉄のカーテンが敷かれていたといわれるほど東側諸国は情報統制をしており、テレビを通じて西側の様子を国民に知られるのを嫌ったためだといわれています。今でいうスクランブル放送のようなものでしょうか。現在であれば、見ようと思えばこの程度の非互換性は(個人レベルでも)うまく変換して視聴することも可能でしょうが、当時はそれは難しく、ある程度スクランブルのような役目をはたしていたようです」

今なお残る59.94Hzであるが、ほかにも・・・

この話はあくまでアナログ放送の時代のものである。もちろん現行のデジタル放送においては、どうしてもこの周波数を使わなければならないというものではないし、60Hzの方が煩雑さはない。かつて59.94Hzから60Hzに切り替えるタイミングがあったとしたらやはり、放送をデジタル化したときだろう。

「この0.1%を変換する機器というのが、1台がウン千万というような、とても高価なものだったようです。もちろん、それに見合ったメリットがあれば(60Hzに)切り替える価値もあったのだとは思いますが、長年慣れ親しんでおり、現状大きな問題があったわけでもないため、そこには踏み切らなかったようです」

多くのコストをかけてわざわざリスクを冒す必要もなかった。

「また、音声の問題もあります。映像では0.1%を修正しても体感的にはそれほどの違和感はありませんが、音楽の場合、このわずかな違いは大きく、1時間以上もあるクラシック曲の場合、数秒もの違いが出ます。何より0.1%もピッチが変わったら、それは音楽関係の方からしたら許容の範囲を超えているということもあったといわれています」

NABショー88レポート。このころより次世代放送システムへの開発が熱を帯び始めた。

この時代に60Hzへの画期的な変換システムが提唱されていれば変化はあったかもしれない。

冒頭にVTRの話題に触れたが、VTRは完全に終わってしまったわけではない。番組内で「VTRを見てみましょう」などのように、リプレイ映像やサブ出し映像のことをいまだにVTRと呼んでいたりもする。制作スタッフの問題というよりは、視聴者側にとって慣れない新しい言葉を使うよりもVTRと言ってしまった方が通りがいい。誤用が定着するのはよくあることだ。MAという工程についても、現在、MA-VTRを使って作業をしているところはないであろう。VTRの運用は終わってもアナログレガシーとしてVTRという言葉は、この先も残るかもしれない。

Profile

宮田宏美氏

池上通信機、ソニーなどで放送用カメラの設計および国内外販売に長年携わる。現在は(一社)ポストプロダクション協会発行書籍の編集委員、試験問題作成をはじめ放送・映像の技術関連の執筆活動などを行う。

-300x176.png)